曹丕的篡汉行为背后有哪些政治考量

在中国历史上,曹丕被认为是三国时期的一位杰出军事家和政治家,他不仅成功篡夺了汉朝皇位,并且建立了魏国,为其子曹叡奠定了强大的基础。然而,曹丕篡汉的过程复杂多变,其背后的政治考量深不可测。

首先,曹丕篡汉行为的直接原因是权力斗争。在那段时间里,魏、蜀、吴三国之间不断交战,而内政则由各路豪强和宦官控制。这种混乱局面为曹操及其子孙提供了推翻中央政府并自立为王的机会。当时的朝廷内部矛盾重重,无力有效管理国家,使得大臣们对外部威胁视而不见,这正是曹丕等地方势力的所好。

其次,在权力斗争中,家族血缘与亲属关系也是一个重要因素。作为东平王,虽然已经拥有相当高的地位,但由于生母吕雉之死以及父亲老病体弱的情况下,对继承人的选择是一个敏感问题。而当时掌握实权的大将军车骑将军董昭,则积极支持曹丕继承皇位,因为他看到了这一举措能够巩固自己在朝中的地位,同时也能稳定军心民心。

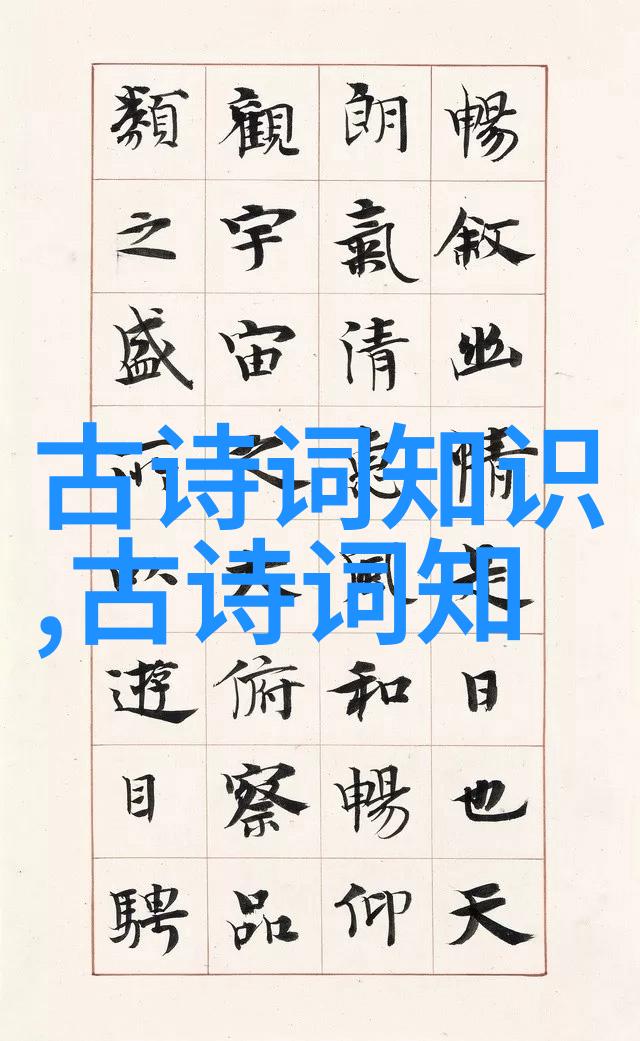

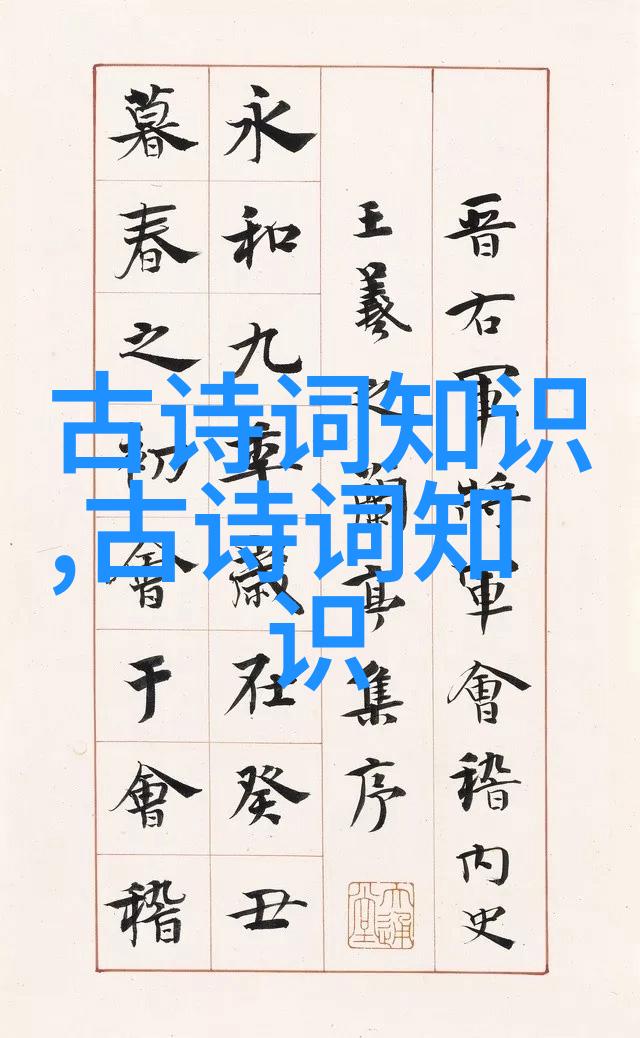

再者,从文学和文化方面来看,尽管史书记载不足,但可知曹丕颇具文采。他曾撰写《典论》、《尚书序》等文章,并且赞赏文学人才,如任用荀彧、司马懿等人。这表明他并不完全是一个只注重权术的人,他对文化教育也有着较高的追求,这对于他的统治同样具有积极意义。

此外,在艺术创作上,也反映出他对于文化传统有深刻理解和尊重,比如对诗歌领域有一定的造诣。此种才华让他在士族间获得了一定的认可,也使得更多士人愿意投身于他的麾下,不但增强了他的力量,还促进了社会风气上的某种转变,即从传统儒学向更加开放包容的情怀转变。

最后,从历史发展角度来看,当时其他势力也存在一定程度的问题,如刘备虽才华横溢,却缺乏一致性的人脉;孙权虽然善于利用外交手腕,但内政处理还不够成熟。相比之下,以“文韬武略”著称的周边势力——西晋,其政治制度更为完善,有助于维护长久稳定,因此从这个角度来说,可以说竞争环境中最适合当主子的确就是东平王,那便是在名义上接替已去世或即将去世的大帝而实际则是继续父兄政策进行以保证国家连续性与安宁状态。

总结来说,由于历史条件及个人能力综合作用,加上家庭背景、国内外形势,以及个人的才华与抱负,使得这场动荡时代中的权谋博弈,最终导致了一系列连锁反应,最终形成了一系列连贯性的事件,其中包括:选帝之谜(即如何决定谁应该成为新皇)、宫廷斗争(如挑起车骑将军董昭与太尉何进之间冲突)、甚至涉及到整个朝野动荡(如曲江之变)这些都是在关注点集中观察下的展开,是我们今天可以通过研究了解到的结果。但无论如何,我们都可以清楚地看到,在那个时代,只要你有足够的手段,你就有可能改变一切——这正是封建社会特有的现象之一。而至于这些手段是否符合道德标准,则不得而知,因为那是一种残酷现实,它要求每一个人都必须根据自己的利益最大化原则行动。在这样的背景下,我们才能真正理解到为什么人们会把那些像我这样的人视为英雄,而不是敌人。这份复杂的心理游戏,就构成了我们今天所说的“策略”、“智慧”的核心内容。