民国时期新式散文运动是怎样革新了中国旧文学形式的

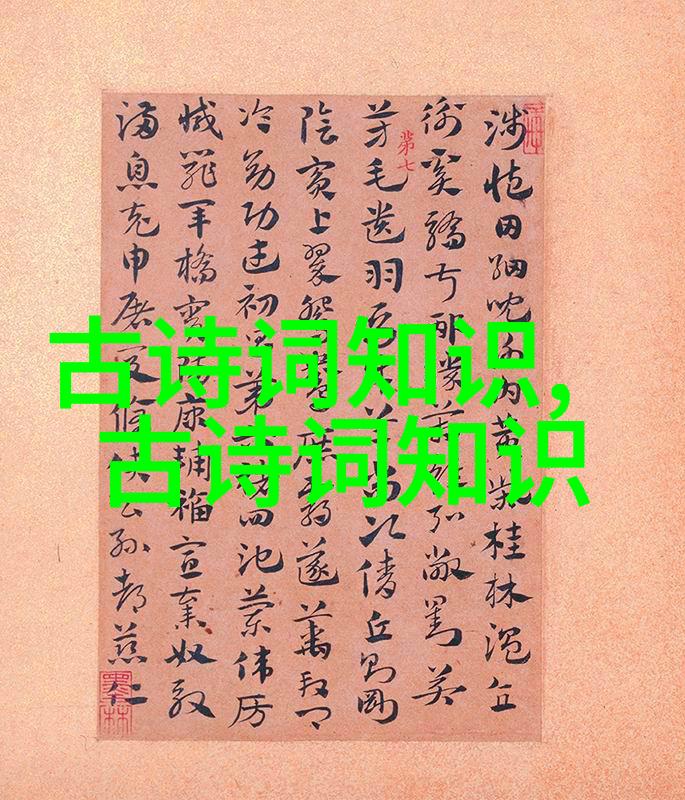

在中国文学史上,民国时期可以被视为一个重要的转折点。这个时期不仅见证了传统文化的冲击与融合,更是新式散文运动兴起的关键阶段。在这一背景下,一批新的作家和学者对古诗词历史进行了深入挖掘与重新解读,他们提出了新的文学理念,推动了中国文学的一次革命性的变革。

首先,要了解民国时期新式散文运动,我们必须回到其背后的历史背景。随着近代化进程的加速,传统社会结构遭遇严重挑战,人们对于旧有的价值观和文化认同产生了一种强烈的情感危机。而在这种情绪中,一些作家开始寻找一种能够表达时代精神、反映社会变迁的心灵语言,这便是现代派或新式散文所代表的一种追求。

然而,在这场文化大变革中,对于如何处理与古诗词历史相关的问题,却存在着不同的看法。一方面,有些人认为古典文学应当成为现代文人的学习对象,而非直接模仿;另一方面,则有一部分人坚持要借鉴并继承这些经典作品,以此来增强自己作品的情感真实性和艺术成就力。

面对这样的矛盾,不少作家选择走向折中的道路,他们通过对传统诗词进行现代解读,从而将其内涵与当代生活相结合。这一过程不仅丰富了自己的创作素材,也促使他们更加深刻地理解那些千年前的文字背后所蕴含的哲理和情感。例如,如李白《静夜思》中的“床前明月光”,既是一句美丽的描写,也是一个关于孤独、远方之想以及心灵深处渴望家的抒发。

当然,并非所有的人都能如此轻易地接受这种变化。在一些保守派学者眼中,这样的做法并不符合他们对于古典文学纯粹性的尊崇。而且,由于语气风格上的巨大差异,使得许多人难以接受这样突然之间从古到今跨越千年的语言跳跃。这也导致了一场关于“是否应该改变”或者“如何改变”的长时间争论,最终形成了一系列具有特定思想倾向、地域特色甚至个人风格色的不同流派。

但无论如何,这一切都不可避免地推动着整个社会乃至整个民族的心智发展。当更多的人开始尝试,将过去那些经典著作中的精髓融入到自己的写作之中的时候,那么我们就有理由相信:正是在这样的努力下,那些曾经被认为过时甚至落伍的小说、戏曲、绘画等等,都逐渐迎来了它们应有的重生机会——那就是,被赋予新的生命,从而影响并塑造更广泛范围内人们的心态世界观念及审美趣味。

最后,无论未来我们的文章会走向何方,只要我们记住那个由李白、杜甫、高适等伟大的诗人的遗产构成的大宝库,那么即使是在最混乱无序的情况下,我们仍然能够找到指引方向的一线光明。因此,让我们继续沿着这条充满挑战又充满希望的小径前行,为中华民族贡献出属于自己时代的一个声音吧!