披露世外桃源空灵有意的艺术探究

在漫长的人类历史长河中,诗歌一直是人类情感表达的一种重要方式。中国古代诗词中,有一种特殊的风格,它以空灵为特点,融入了禅意,使得这些诗句不仅仅是一种语言上的表现,更是一种精神层面的交流。这种空灵有禅意的诗句,如同一道道穿透时空的光芒,引领着我们走进那个超脱尘世、宁静自在的世界。

空灵之美

“空”字,在中文里既可以指物体没有实体,也可以指思想境界轻松自然。当我们说某首诗充满了“空灵之美”,其实是在赞叹它那种超脱俗尘、无拘无束的情怀。在这样的背景下,一些著名的古代诗人如李白、杜甫等,他们通过对自然景观的描绘,以及内心世界的抒发,创造出了许多让人回味无穷的小品文体作品。

例如李白《静夜思》中的“我欲与君相逢却何处寻?”这句话就充满了对远方友人的渴望和对未来未知事物的好奇,同时也隐含了一丝孤寂和深沉的情感。这就是典型意义上的“空灵”。

禅意蕴含

禅,是佛教中的一个重要概念,它代表着一种超越言语界限的心境状态。在禅宗文学中,“悟”、“见性”等词汇常常被用来描述这种状态。而在古代中国文学中,这样的状态往往通过一些抽象而富有哲理的话语来传递,比如“天地不仁,以万物为刍狗。”(屠尔周《读易·五行》)

这里所说的“刍狗”,并不是直接比喻万物都是可食用的,而是更深层次上讲的是生命短暂且脆弱,不论是高贵还是低贱,都无法逃避最终归于一片平等的地位。这就是禅宗所强调的一种看待世界和人生的态度——平等与包容。

诗与画之间

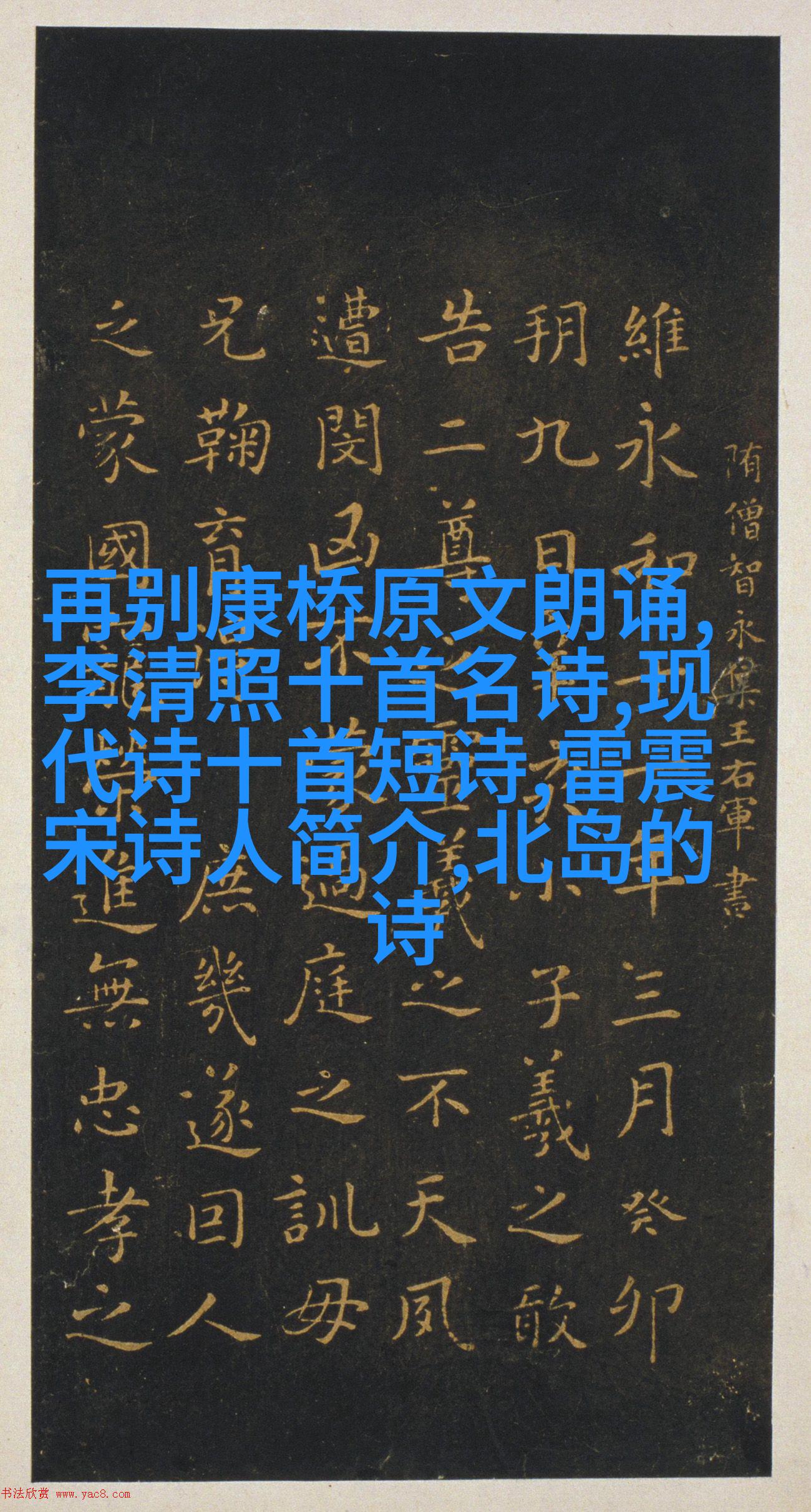

除了文字表达之外,“空灵有禅意”的概念还经常被视觉艺术形式所继承,如山水画。这些画作往往追求简洁、自然,并且带有一定的哲学色彩。它们通常不会刻意描绘细节,而是更多地倾向于捕捉大势或氛围,从而给人一种从容淡定的心境,让人们仿佛置身于那幅画面之内,与自然共鸣。

比如唐代著名书法家颜真卿笔下的《青龙偃月波》,其简约而又神秘莫测,让人联想到宇宙间最简单,最基本的事物背后隐藏着复杂而深邃的大智慧。此乃当时文化精英对于生活本质探索的一种表现手段。

现代化转化

然而,“空靈有禅意”的概念并不仅限于过去,它也能够在现代社会找到新的应用场合。在当今这个快速发展、高压力环境下,我们需要更多地关注内心平衡和精神修养。“空间大师”马克·罗斯科(Marc Rothko)的抽象绘画正是一个例子,他通过几块纯色的巨大的油漆涂布创造出了一种空间感觉,使观者能进入到另一个级别的问题思考领域,这也是现代版子的“空靈”。

此外,还有一些现代作家的作品也展现出了这一风格,如冯骥才先生,其散文集《边城》虽然写的是边塞故事,但其叙述方式优雅流畅,无声无息,却能触及读者的心弦,就像那些老旧但依然温暖的小屋一样,那份宁静与独特气息便像是那些老建筑里的烟雾一般飘逸开去,又似乎永远停留在那里,不肯离去。

总结来说,“披露世外桃源:空靈有意的艺术探究”,正是在追溯中国古典文学特别是诗歌中的这样一股力量——即使是在现在这个快速变化时代,仍然能够启迪我们的思想,为我们的生活增添一份宁静与智慧。这不仅是一种审美趣味,更是一门关于如何认识自己以及如何理解世界的大智慧。