苏轼诗词的魅力与深度

文化底蕴与历史沉淀

苏轼,字子瞻,以其才华横溢、思想深邃而闻名于世。他的诗词不仅流传至今,更是中国文化宝库中的一颗璀璨明珠。从《苏轼名诗20首》中,我们可以感受到作者对宋代社会和政治的洞察,以及他内心世界的丰富多彩。在这些作品中,苏轼以独特的笔触勾勒出了一幅幅生动的人物景象和社会画卷。

诗歌中的哲学思考

苏轼在其诗歌创作中融入了浓厚的哲学色彩,他善于通过对自然万物的观察来探讨人生的意义和价值。他认为“天地不仁,以万物为刍狗”,这种悲观主义哲学在他的很多作品中都有所体现,如《念奴娇·赤壁怀古》中的“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”这里不仅描绘了赤壁一战的情景,还隐喻着历史沧桑与个人命运。

人文关怀与社会批判

作为一个文人的苏轼,对于当时社会问题持有强烈的人文关怀。他在《苏轼名诗20首》中反映了许多当时人民普遍面临的问题,如官场腐败、民众疾苦等。在《游山西村》的开篇,即便是在描写自然美景之余,也透露出对于封建制度下农民生活艰辛情形的同情和忧虑,这种关切精神使得他的作品充满了时代气息。

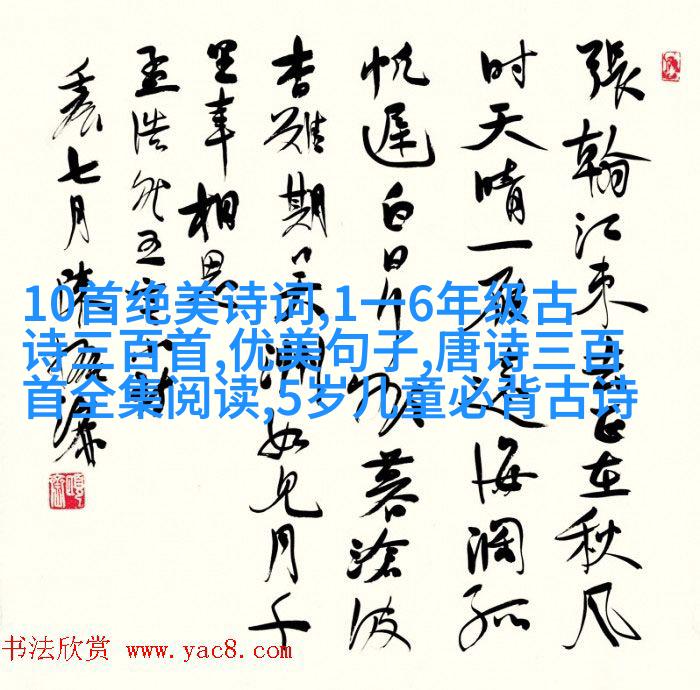

个性鲜明与艺术表现力

苏轼个性鲜明,不畏权势,在自己的作品里展现出了极高的心智觉醒。他擅长运用意象来塑造事物,使读者能够直观地感受到他想要表达的情感或思想。例如,《题都城南庄》的开篇,“春眠不觉晓,处处闻啁啾”,这两句简短而深刻地表达了作者对于春天生命活力的赞美,同时也透露出一种超脱尘世浮躁的心态。

自然赋予的情感启示

在苏轼的小说故事之外,他更擅长将自然界赋予的情感启示融入到自己的作品之中。这一点在《水调歌头·丙辰已过东湖)》就非常明显。在这首乐曲式的地质上,可以听到不同节奏不同的声音,它们似乎都是对某些特定情境或者想法的声音回应。此类音乐般跳跃的手法,使得读者仿佛能听见那旋律中的音符,每个音符都承载着不同的涵义,而整个曲调则是一种复杂而又精妙的情绪演绎。

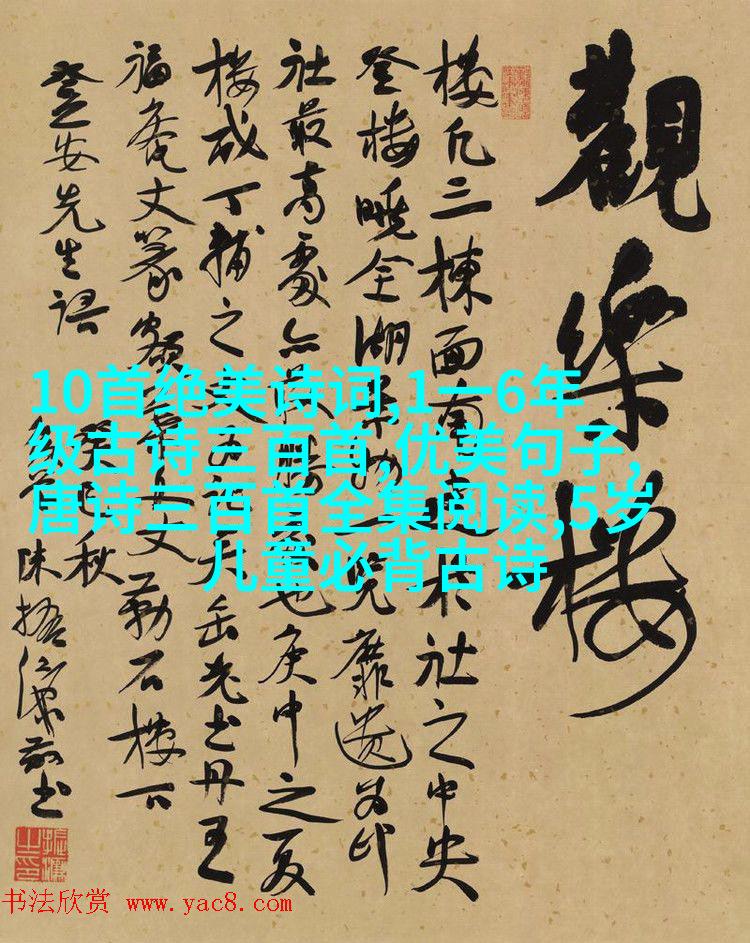

艺术创新与形式实验

《苏轼名诗20首》还有它独有的艺术创新和形式实验。这一点尤其体现在一些没有固定的格律模式下的自由散步式抒情,比如《送友人》,即使是这样的自由放纵,也并非完全无规矩,而是在一定程度上遵循着内心节奏,这也是中国文学史上的一个重要转折点之一,从严格遵守格律向更加灵活自如进行创作发展迈进了一大步。