论王昌龄的军国气概与艺术表现力送元二使安西

论王昌龄的军国气概与艺术表现力—“送元二使安西”

一、引言

在唐代诗歌中,王昌龄以其独特的笔触和深厚的情感,被后世赞誉为“诗仙”。他的作品不仅流露出对自然景物的细腻描绘,更重要的是,他将自己的情感和政治观点融入到诗歌之中,展现出浓厚的民族精神和英雄气概。今天,我们要探讨的是他的一首代表作《送元二使安西》,这首诗不仅体现了作者对国家命运关切的心情,更是中国古典文学中的瑰宝。

二、分析《送元二使安西》

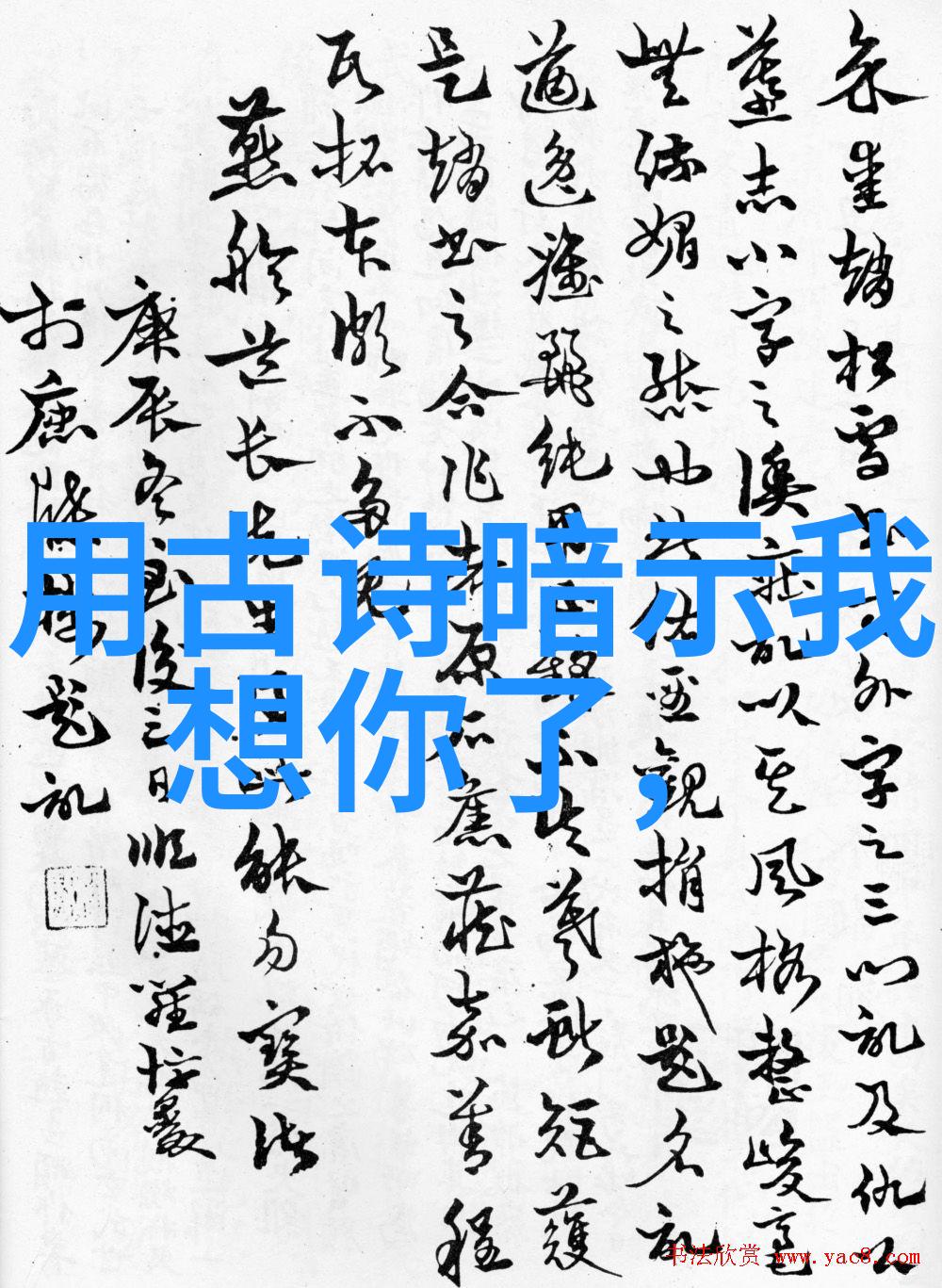

《送元二使安西》全文如下:

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。

此去万里问君恩,或应传书难返。

三星河水斜阳暮,

青山依旧画屏幕。

此去高阁挂帆影,

何处望眼觅秋天?

三、军国气概与艺术表现力

在这首诗中,“明月别枝惊鹊”、“清风半夜鸣蝉”等意象,不仅描绘了一幅生动的夜晚景象,也反映了作者对于远方友人的思念之情。这些意象通过巧妙的手法,将日常生活中的小事转化为深刻的情感表达,这种方式体现了王昌龄卓越的艺术才华。

四、历史背景与社会影响

正如李白所说:“唐朝有五百年”,但实际上,那个时期充满着内外战乱。王昌龄作为一个身处边塞的人,对战争和征服有着深刻的认识。在他的许多作品中,都能看到这种战争带来的悲剧,以及个人对于国家命运关切的心理状态。这也就意味着,《送元二使安西》不仅是一首单纯抒写离别之情,而是融合了时代背景下的忧国忧民的情怀。

五、结语

总而言之,《送元二使安西》是一篇集史实于心境于意境于韵律于词藻于哲理于美学于文化研究等多方面精粹的小品文。它揭示了王昌龄作为一位杰出的唐代诗人,其创作具有极高的话语权威性,同时也展示出他对历史及当时社会状况敏锐洞察力的能力。此外,这些作品也是我们学习并理解唐代文学及其相关文化元素不可或缺的一部分。在未来,我希望能够继续探索更多关于唐代文学的问题,并分享这些发现给大家。