唐诗之巅杜甫的山水情怀

杜甫与唐代文学的代表性

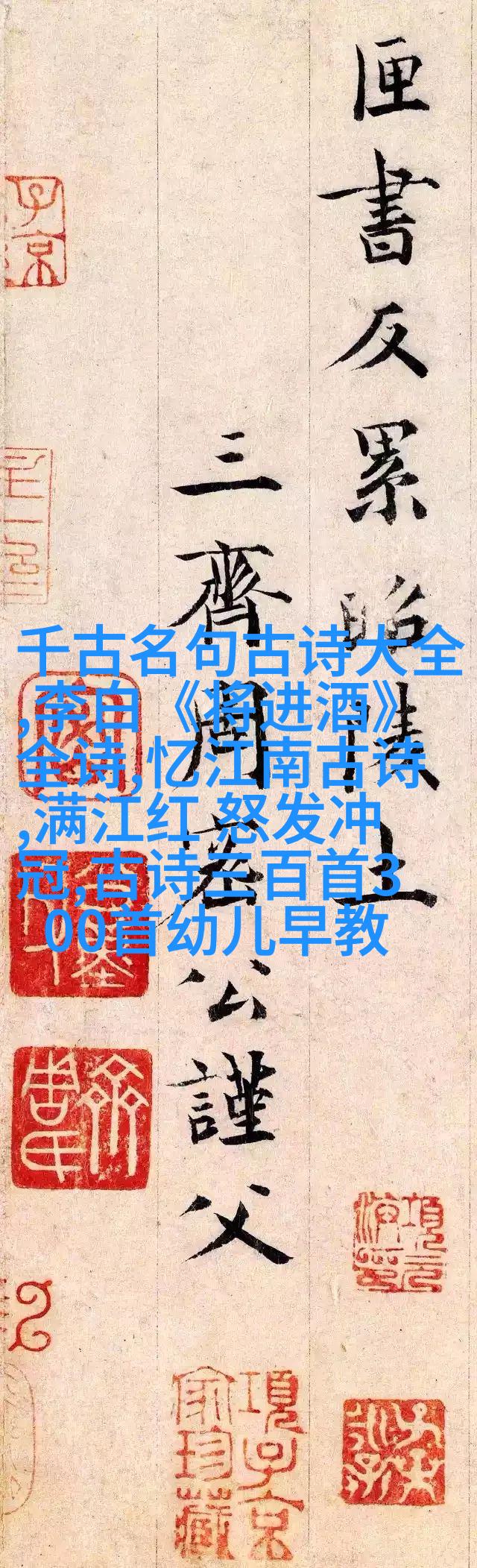

杜甫,字子美,是中国古代著名诗人、政治家,被后世尊称为“诗圣”。他不仅在文学上有着卓越的成就,而且在政治上也担任过多个重要职位。杜甫生活于公元712年至770年之间,这一时期正值唐朝鼎盛时期,他深刻地反映了当时社会经济发展和人民生活状况。在他的作品中,常常可以见到对自然景物、历史事件以及民生疾苦等方面的深刻描绘。

杜甫与其创作环境

杜甫出生于四川成都,但他的一生却经历了频繁的迁徙和流离。他曾先后居住在长安(今陕西西安)、江陵(今湖北宜昌)、襄阳(今湖北襄樊)等地,每一次搬迁都给他的作品增添了一抹新的色彩。例如,他在江陵期间写下的《江畔独步寻花·春夜喜雨》就是典型之作,该诗以其细腻的情感表达和丰富的意象赢得了广泛赞誉。

山水中的哲理探索

在杜甫的大量作品中,山水是最受欢迎的话题之一。他不仅描绘了自然界令人心旷神怡的地方,也通过这些景象展现出了他对于人生的深刻思考。在《登高》中,杜甫借助山川来比喻人生的起伏:“登楼望远天地宽”,这里既是对自然风光的赞美,也隐含着对个人命运无常变化的心境体验。

对抗社会压力与悲观情绪

由于身处动荡不安的人间,对抗社会压力成为杜甫许多诗作中的主题之一。如《秋兴八首·其五》,其中“白发三千丈”这一句,不仅形容了一种老去衰败的情景,更隐喻着作者内心深处对于生命短暂及功名利禄无恒性的忧虑。这类作品充分展示了杜甫作为一个时代见证者,其敏锐洞察力和坚强意志。

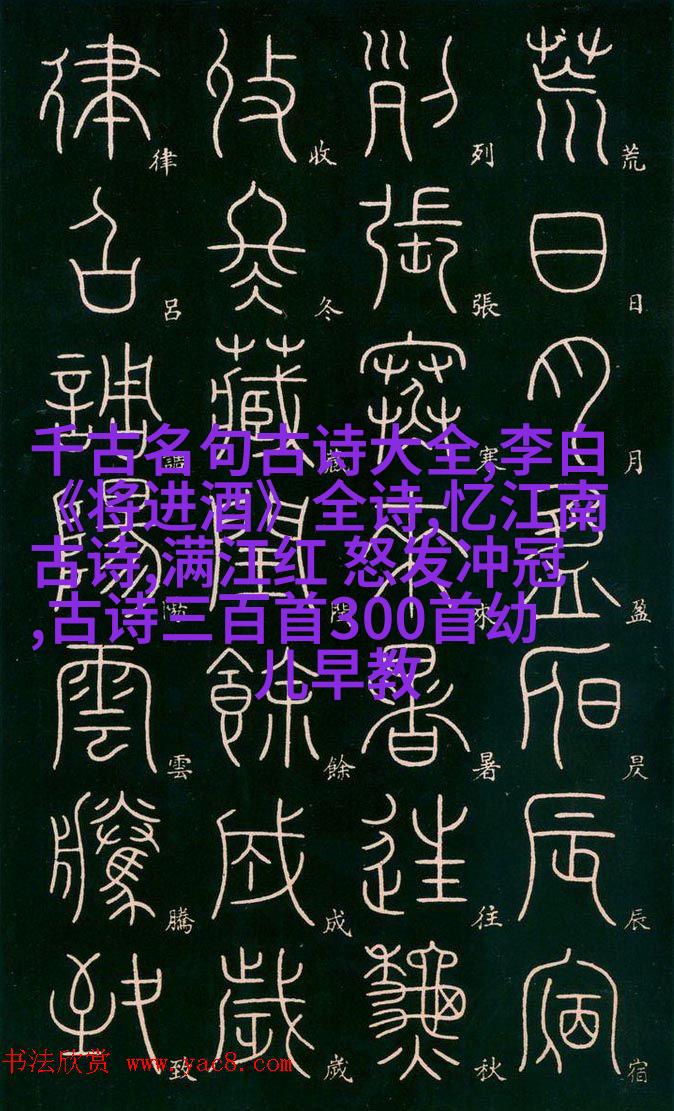

诗歌艺术上的创新

最终,在语言艺术上,杜甫又表现出了极高的造诣。他善于运用韵律节奏,使得他的诗歌具有很强的音乐性。此外,他还善于使用夸张手法,如“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的典故,便是在夸大事实的情况下传达出战争消耗巨大的信息。这样的写法使得他的诗歌更加生动、真实,同时也提高了它的情感表达能力。